Главная / Журнал / Лето 2012. № 31 / ОБМЕН МНЕНИЯМИ, ИНТЕРВЬЮ / Личность и Церковь: "Я хочу, по крайней мере, быть честным". Интервью с протоиереем Георгием Митрофановым

ПАЛОМНИКАМ И ТУРИСТАМ

НАШИ ВИДЕОПРОЕКТЫ

Авторский канал видео путешествий Павла и Ларисы Платоновых - Israel with Paul and Laura на английском языке

Святая Земля. Река Иордан. От устья до истоков. Часть 2-я

Святая Земля. Река Иордан. От устья до истоков. Часть 1-я

Святая Земля и Библия. Часть 3-я. Формирование образа Святой Земли в Библии

Святая Земля и Библия. Часть 2-я. Переводы Библии и археология

Святая Земля и Библия. Часть 1-я Предисловие

Рекомендуем

Новости сайта:

Новые материалы

Павел Густерин (Россия). Дмитрий Кантемир как союзник Петра I

Павел Густерин (Россия). Царь Петр и королева Анна

Павел Густерин (Россия). Хранительница последнего очага Кима Филби

Павел Густерин (Россия). Особенности языковой подготовки на профильных факультетах российских вузов

Павел Густерин (Россия). Хронология российско-йеменских отношений

Павел Густерин (Россия). Взятие Берлина в 1760 году.

Павел Платонов (Израиль, Иерусалим). К дню памяти протоиерея Василия Ермакова - 3 февраля 2021 года

Павел Густерин (Россия). Комментарии к «Записке Петра Великого о фортециях»

Юлия Бесстремянная (Россия). Православная музыка и живопись в современных изданиях: опыт Российской государственной библиотеки

Никита Кривошеин (Франция). «Дмитрий Сеземан и его двойной исход». К столетию русского Исхода. Беседа с Никитой Кривошеиным. Анна Кузнецова

Документальный фильм «Святая Земля и Библия. Исцеления в Новом Завете» Павла и Ларисы Платоновых принял участие в 3-й Международной конференции «Церковь и медицина: действенные ответы на вызовы времени» (30 сент. - 2 окт. 2020)

Павел Густерин (Россия). Памяти миротворца майора Бударина

Оксана Бабенко (Россия). О судьбе ИНИОН РАН

Павел Густерин (Россия). Судьба Радзивилловской (Кёнигсбергской) летописи

Павел Густерин (Россия). Был ли Александр Невский назван в честь Александра Македонского…

Павел Густерин (Россия). О генеалогическом единстве Русского мира на примере внуков Мстислава Удатного

Павел Густерин (Россия). Список мест, связанных с земной жизнью Иисуса Христа, с упоминанием произошедших событий

Павел Густерин (Россия). Обстоятельства совершения советскими войсками рейда по северным районам Афганистана в 1929

Юрий Кищук ( Россия). Время воздержания. И отчуждения?

Павел Густерин (Россия). Советско-иракские отношения в контексте Версальской системы миропорядка

Павел Густерин (Россия). Установление дипломатических отношений между Советской Россией и Афганистаном

Павел Густерин (Россия). Торговые отношения между СССР и арабскими странами в 1920–1930-х годах

Ксения Кривошеина (Франция). Возвращение матери Марии (Скобцовой) в Крым

Галина Бесстремянная (Россия). История православия в Японии и династия японских священнослужителей

Ксения Лученко (Россия). Никому не нужный царь

Протоиерей Георгий Митрофанов. (Россия). «Мы жили без Христа целый век. Я хочу, чтобы это прекратилось»

Павел Густерин (Россия). Академик Мясников об Афанасии Никитине: пародия на науку

Оксана Бабенко (Россия). Надежда Васильевна Туманина - биограф великих русских композиторов

Александр Кан (Великобритания).

Спасение Романовых: иллюзия или упущенные возможности?

Кирилл Александров (Россия). Почему белые не спасли царскую семью

Айдын Гударзи-Наджафов (Узбекистан). Жизнь без мифов. Великий князь Николай Константинович 1850-1918

Владимир Кружков (Россия). Русский посол в Вене Д.М. Голицын: дипломат-благотворитель

Ксения Кривошеина. (Франция). Памятники чекистским палачам до сих пор украшают страну"

Протоиерей Георгий Митрофанов (Россия). Мы подходим к мощам со страхом шаманиста

Жорж Нива (Франция). Четыре трети нашей жизни. «Сюрреалистический фильм» о русской эмиграции

Олег Гоков (Украина). Российская военная миссия 1877 года в Персию

Протоиерей Георгий Митрофанов (Россия). "Не ищите в кино правды о святых"

Олег Гоков, Сергей Фалько (Украина). Военно-разведывательная миссия Н.Я. Шнеура и В.А. Бодиско по странам Европы, Северной Америки и Азии в 1880–1881 гг.

Оксана Бабенко (Россия). Тень православия в музыке: русское музыкальное общество и столичные консерватории во второй половине XIX века

Протоиерей Георгий Митрофанов (Россия). «Мы упустили созидание нашей Церкви»

Светлана Баконина (Россия). Первый опыт духовного руководства русскими паломниками (из дневника священника, сопровождавшего богомольцев на Святую Землю в 1912 году)

Популярная рубрика

Протоиерей Георгий Митрофанов. "Трагедия России: «запретные» темы истории XX века в церковной проповеди и публицистике" Полемика, отзывы

Проекты ПНПО "Россия в красках":

Публикации из архивов:

Русское Александровское подворье близ храма Воскресения. Путь к Александровскому подворью. Извлечение из издания ИППО 1901 г. Храм Воскресения Господня в Иерусалиме и окружающие его святыни

Палестина под властью христианских императоров. (326-636 г.г.) По Альфонсу Курэ. С.Петербург. 1894 год. X. Свв. Савва и Феодосий. XI. Св. Савва и император Анастасий. До 528 г.

Раритетный сборник стихов из архивов "России в красках". С. Пономарев. Из Палестинских впечатлений 1873-74 гг.

Мы на Fasebook

Почтовый ящик интернет-портала "Россия в красках"

Наш сайт о паломничестве на Святую Землю

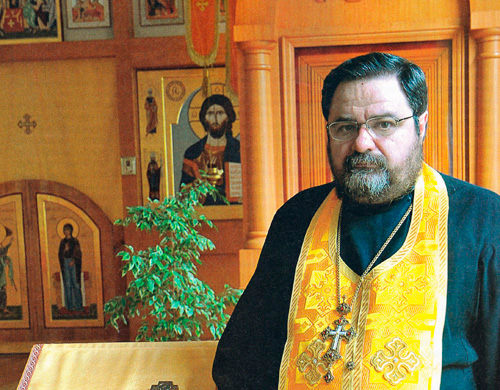

Личность и Церковь: "Я хочу, по крайней мере, быть честным".

Интервью с протоиереем Георгием Митрофановым

Должна ли Церковь участвовать в процессах, происходящих в обществе? Что значит быть христианином? Чему могут научить уроки истории? Об этом, а также о священническом служении в современной России мы поговорили с историком, философом, публицистом, протоиереем Георгием Митрофановым.

Фото Ирины Гундаревой

Справка

Протоиерей Георгий Митрофанов. Профессор, кандидат философских наук, магистр богословия, заведующий кафедрой церковно-исторических дисциплин, преподаватель Санкт-Петербургской Православной Духовной академии. Родился 19 марта 1958 в Санкт-Петербурге (Ленинграде). Выпускник исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургской Духовной академии. В 1988 г. рукоположен в священника митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием (Ридигером). С 1993 г. — член Синодальной комиссии по канонизации святых Русской Православной Церкви. С 1999 г. — настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла при Университете педагогического мастерства (Санкт-Петербург).

Эпоха имитаций

— Отец Георгий, у вас есть твиттер?

— Простите, а что это такое?

— Это очень популярный сейчас онлайн-сервис для общения. А страничка в фейсбуке?

— Нет.

— Но ведь сегодня общение активной части общества происходит в основном онлайн! Большую часть информации люди получают из интернета. А у вас какие источники информации?

— В интернете я провожу ежедневно не менее двух часов. Телевизор почти уже не смотрю. То есть я могу смотреть какие-то нравящиеся мне художественные фильмы, но только не выпуски новостей. Есть и третий путь получения информации, о котором многие сегодня забыли, — книга. Причем не только историческая, но и художественная. Книга побуждает человека самостоятельно мыслить. Я очень хорошо ощущаю, в частности, по нашим студентам в Санкт-Петербургской духовной академии, как растворенность в интернете делает современных молодых людей рабами этого самого интернета, точно так же, как их родители становились рабами телевизора.

— Но я все-таки имею в виду актуальную, новостную информацию. И здесь книга явно в проигрыше.

— Знаете, я уже не очень молодой человек, мне 54 года, и многие годы я занимаюсь одной исторической темой — историей Русской Православной Церкви. Как историк, как священник и как отец православной семьи я сейчас пришел к очень тяжелым выводам, которые вряд ли смогут существенно скорректировать и телевидение, и интернет вместе взятые. Меня сейчас мало интересуют судьба Советского Союза, или даже судьба Российской Федерации. Когда-то Владимир Соловьев обратился к России с вопросом: «Каким ты хочешь быть востоком: востоком Ксеркса иль Христа?» Сейчас этот вопрос уже не может звучать в нашей стране. При разных перипетиях своей истории — и будучи коммунистически тоталитарной, и будучи сейчас плутократически свободной — она выбирала быть востоком Ксеркса. Она попрала Христа. А сейчас тот же вопрос стоит перед нашей Церковью — какой она хочет быть, Церковью Христа или Церковью Ксеркса. Церковь — та самая соль, которую, по слову Христа, если она перестанет быть соленой, следует выбросить вон. Поэтому сейчас для меня важнее не потерять себя как христианина, нежели размышлять в соответствии с очередным источником массовой информации о судьбе страны, в которой я живу.

— То есть смысл христианской жизни сейчас — даже не пытаться понять, что происходит в политике, экономике?

— Я отвечу достаточно резко — вокруг ничего не происходит. Мы живем во время страшных имитаций. Потеряв в XX веке огромное количество искренних, честных и последовательных людей, готовых воплощать каждое свое слово в дело, мы создали общество, в котором имитация является способом существования с наименьшим количеством проблем. Раньше у нас вставали люди на трибуне и говорили, что строят коммунизм. Они даже не понимали, что говорят. Это были просто слоганы, которые давали им определенного рода возможности для существования. Теперь иногда другие, а иногда и те же самые люди так же говорят о Святой Руси, о великой России. Слова обесценились, но с их обесцениванием произошло своего рода выхолащивание духовной сути из всякого дела. Мы живем в эпоху ролевых игр как в жизни государственно-политической, так и жизни семейно-бытовой. Поэтому я не могу сделать выбор между Поклонной горой и Болотной площадью, например. Для меня там все чужие и одновременно до боли узнаваемые — в своем желании казаться, а не быть. Мне кажется, мы переживаем стадию угасания таких форм политической жизни, которые хоть на что-то способны повлиять.

— Тогда остается, действительно, только читать книги и ходить в Церковь.

— Вы произнесли слова, которые я не выношу: «ходить в Церковь». Если мы живем по принципу «ходить в Церковь», значит, мы вне Церкви. Церковь — это христиане, верующие во Христа. Я не могу ходить в самого себя и выходить из самого себя. Я либо есть, либо нет. Как говорил Петр Чаадаев, «христианином можно быть одним образом — это быть им вполне».

— Вы живете на окраине Петербурга в блочном доме, ездите на метро. Ни автомобиля, ни дачи никогда не имели…

— Это не так важно. Потеря Церкви для меня начинается не с того, что у какого-то священника или иерарха есть имущество или какие-то немощи. Она начинается с другого — с того, что мы, будучи христианами, не ощущаем никакой внутренней потребности преодолеть свою нехристианскую жизнь, нехристианское мироощущение, отдавая дань своему времени и своему обществу. Мы христианами бываем только изредка, когда начинаем ролевую игру в православную службу. А важно не ходить, а быть Церковью на уровне своей семьи, на уровне своего прихода, на уровне того социума, который образуется у тебя с твоими друзьями. И попытки дать прорасти подлинно церковной жизни на этом уровне значат для меня гораздо больше, чем проекты — просветительские, образовательные, религиозные, революционные и т. д.

Я пытался воплотить утопию

— А члены вашей семьи разделяют ваши взгляды? У вас бывают с ними какие-то политические, идеологические споры, дискуссии?

— Конечно, помимо всего прочего, мы говорим и о политике. Моя матушка, будучи человеком очень ранимым, впечатлительным, дает характеристику современной жизни почти в шекспировских тонах — чума на оба ваших дома. Так что тут у нас единодушие.

Попытаюсь обрисовать вам микромир моей семьи. Я родился в Ленинграде в 1958 году. Мама — библиограф и патентовед, отец — капитан первого ранга, фронтовик. Родители расстались, когда мне не было двух лет. Я жил с мамой и парализованной прабабушкой в коммунальной квартире. Отца воспринимал враждебно. Сначала как человека, бросившего мою семью, потом как человека, служившего режиму, который уничтожил мою Россию. Я мечтал о том, что, повзрослев, создам собственную семью, и она непременно будет похожа на русские интеллигентско-православные семьи эпохи Серебряного века рубежа XIX-XX веков.

Моя супруга, будучи филологом по образованию и историком по призванию, оставила свою любимую работу в историческом архиве, чтобы не отдавать нашего сына в те самые детские учреждения, через которые прошли мы сами. Это было бедное и светлое время. Я учился в Духовной академии. Казалось, что мы приобщаемся к какому-то глобальному процессу возрождения той России, в мечтах о которой мы жили подобно каким-нибудь русским эмигрантам. Потом у нас родилась дочь. К тому моменту я связал свою жизнь с духовной школой и на приходских храмах служил уже редко, занимаясь преподаванием церковной истории и пытаясь через историю русской Церкви возрождать самосознание русского православного духовенства. Только сейчас я понял, что убедить молодых людей в необходимости присутствия в их жизни традиции русской истории чаще всего невозможно. Им может быть интересно, особенно если лектор искренний и вдохновенный, но это как в известном комедийном фильме — «бухти нам, как космические корабли бороздят Большой театр». А потом, став священниками, эти молодые люди уже через несколько лет преисполняются более конкретной и прагматичной мудрости профессиональных клириков, таких бытовиков, морговиков, в зависимости от того, где они совершают свою работу по обслуживанию недоразвившихся религиозных запросов наших духовно дезориентированных современников.

Своих детей я пытался воспитывать в благоговении перед книгой, перед культурой, перед богослужением. Вот сейчас вспоминаю нашу семейную идиллию в академическом храме, где маленькая девочка стоит рядом с еще небольшим мальчиком, они вдохновенно крестятся. А где-то там, в отдалении — моя матушка в очках, совершенно свободная от необходимости строить своих детей во время службы.

Потом я отправил своего сына как будущего богослова на исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета заниматься византологией. Сейчас, в 28 лет, он в университете на историческом факультете, на кафедре истории Средних веков защитил докторскую диссертацию. Моя дочь, как очень многие поповны рубежа XIX-XX веков, пошла во врачи. И это ее стремление служить ближним делом, а не словом отчасти ее нам как-то противопоставило.

— Вам удалось создать ту семью, о которой вы мечтали?

— Моя семья похожа на живую иллюстрацию русского интеллигентского быта рубежа XIX-XX веков. Раньше бы я сказал об этом с умилением, но сейчас говорю с печалью. С детства я формировался в мысли, что, может быть, я и не буду жить в той России, которую у нас отняли большевики. Но я все-таки докопаюсь до нее хотя бы в своих книжных штудиях или воссоздам хотя бы в своей семье. В этой иллюзии я пребывал значительную часть жизни. А теперь и как историк, и как священник я констатирую: той страны и того интеллигентского мира, который я искал, на самом деле никогда не было, а были только отдельные люди. Почему сейчас так фальшиво звучит Иван Шмелев? Потому что он писал о той жизни, которой никогда не было и апеллируя к которой он, в общем-то, занимался анестезией своих эмигрантских комплексов. Это, кстати, раздражало Бунина, который был близок со Шмелевым и чувствовал, как более здравомыслящий человек, неправду его фантазерства. Шмелев занимался мифотворчеством, для христианина всегда неполезным. По сути, я делал то же самое, воплощая утопию. Сегодня мне хватает здравого смысла признать это.

Интеллигентский приходской стиль

— Храм Святых апостолов Петра и Павла, где вы сейчас служите, находится в самом центре Петербурга, в нескольких десятках метров от Невского проспекта. Что у вас за приход?

— Собственно, священником в приходском храме, куда ходят толпы людей, я был всего два года — в 1989-1990-х. Это был кладбищенский храм Преподобного Серафима Саровского. Потом, занявшись преподавательской деятельностью, я служил по воскресным и праздничным дням в духовной академии — в храме Святого апостола Иоанна Богослова. Туда приходили люди, как правило, уже воцерковленные и стремившиеся к высокой богослужебной культуре и культуре проповеди. На каждой службе в академическом храме проповедь произносил студент, преподаватель и предстоятель, служивший службу. При этом и в Серафимовском храме, и в храме духовной академии я обрастал прихожанами, потому что и там и там исповедовал и общался с людьми.

Петропавловский храм, в котором я служу последние семь лет, очень специфический. Наш город — столица империи, поэтому тут всегда были не только большие соборы, но и храмы при ведомственных учреждениях. И вот у нас вдруг решили возрождать церкви при учебных заведениях, хотя православная вера давно потеряла статус официальной религии и госслужащему или учащемуся уже нет никакой необходимости обязательно посещать православный храм. Восстановили и храм Святых апостолов Петра и Павла при Университете педагогического мастерства в Санкт-Петербурге. Не могу сказать, что к нам приходит много университетских сотрудников или студентов. Но приход оказался действительно интеллигентским. Сейчас это около 70 человек. Основная возрастная группа — 40-50-летние люди, мои сверстники. Среди них без высшего образования, наверное, человека два-три. Есть немало учителей, но больше вузовских преподавателей. Мужчин более трети. Для маленьких детей, которые есть в храме, нет необходимости создавать воскресную школу. Родители сами ими занимаются, потому что у них в этом есть потребность. Люди не просто ходят в храм, они еще и живут какими-то церковными проблемами. У меня все прихожане — члены приходского собрания. Тут я стараюсь их активизировать и при этом следовать традициям Поместного собора 1917 года.

— Сейчас люди очень остро реагируют на инакомыслие. Внутри Церкви много споров. Многие переругались из-за несовпадения взглядов. Ваши прихожане придерживаются одного образа мыслей, сходного с вашим?

— Архитектурно наш храм никак не выделен — с улицы видно просто учебное заведение. Поэтому сюда практически не попадают случайные захожане. Все люди знают друг друга не по одному году. Между ними устанавливаются какие-то личные взаимоотношения. После каждого богослужения мы остаемся на три-четыре часа и общаемся за чашкой чая. Здесь такой типичный интеллигентский стиль, все довольно скромно. Главное не то, что мы вкушаем, а то, что мы говорим друг другу. Я в этой ситуации ощущаю себя одним из многих. Но на богослужении, безусловно, все иначе. Проповеди я всегда говорю экспромтом, увы, подчас довольно пространно.

— В своих проповедях вы говорите о том, что происходит за церковной оградой?

— Я касаюсь многих актуальных проблем. Конечно, слово, произносимое с амвона, не может не отличаться от беседы за чайным столом. Но я искренен и там и там. Просто проблематика, уровень и стилистика меняются. Я уверен, священник обязан доверять своим прихожанам. Только так можно сформировать крепкую, сплоченную и активную общину. Я не молитвенник, не мистик, не постник, не какой-то великий ученый, но я хочу, по крайней мере, быть честным. Потому что главная проблема нашей жизни вообще и церковной в частности — это неспособность быть честными. Если бы мы перестали лгать друг другу и самим себе, мы бы сразу увидели те иллюзии, в которых все время пребываем.

Исторические параллели не работают

— Вы много говорите об интеллигенции. А есть ли она сейчас?

— Три года назад после выхода моей книги «Трагедия России. “Запретные” темы истории ХХ века» как только меня не обзывали — и церковным власовцем, и Новодворской в рясе. Надо сказать, что Валерии Новодворской я во многом симпатизирую как человеку, выразительно продолжающему традицию русской публицистики XIX века. Я не согласен с какими-то ее принципиальными установками, но что примечательно в ее позиции — она, в общем-то, оказалась аутсайдером сейчас. И я думаю, что сейчас в ее инаковости заключается что-то очень верное, она как своеобразный показатель фальши. Вот в этом для меня сегодня и заключается понятие «интеллигентность». Сейчас очень важно человеку остаться самим собой. Это и значит быть интеллигентом в высоком смысле этого слова.

— То, что происходит сегодня с нашей страной, имеет какие-то исторические аналогии? Мне кажется, все четче и четче в воздухе проступают фантомы и призраки 1917 года.

— Знаете, я могу назвать еще одного человека, следующего своим принципам, — это Удальцов. Но то, что Удальцов стоит рядом с теми, кто претендует быть продолжателями идей русской интеллигенции, просто невыносимо. Это очень узнаваемый тип — такие орудовали на Пресне в 1905 году и такие победили у нас в 1917-м. Тем не менее не стоит проводить подобные исторические параллели. Они плохо работают. Наша страна настолько сильно оторвалась от самой себя начала прошлого, ХХ века, что это ничего не прояснит, а только затуманит. И у многих появится еще одна ролевая игра. Прошу, не делайте этого.

— Вы достаточно парадоксальные вещи говорите, в чем-то провокационные. Не боитесь, что рано или поздно вас начнут преследовать за ваши убеждения?

— Если мы и в Церкви будем лгать, то зачем такой Церкви быть? Этой зимой я был в Париже, представлял там свою последнюю книгу. На презентации были, с одной стороны, противники Московской Патриархии из числа эмигрантов, а с другой — ее сторонники. Сначала я рассказывал о книге, а потом о проблемах нашей жизни. И началась очень интересная дискуссия, в конце которой сторонники Московской Патриархии сказали своим оппонентам примерно следующее: «Вы хотите доказать нам, что Московская Патриархия — это огосударствленная бюрократическая, тоталитарная структура, где существует только единомыслие и царит ложь. Но посмотрите, приехал священник из Московской Патриархии — он заведует кафедрой в духовной академии, он член Синодальной комиссии по канонизации святых и Межсоборного присутствия, то есть он отнюдь не маргинал. Он публично высказывает мысли, противоречащие официозу, дает интервью, выпускает книги. Разве это не признак того, что все не так плохо?» А противники Московской Патриархии им возражали: «А много ли таких? Может, его не трогают именно для того, чтобы у вас создать иллюзию, что Московская Патриархия допускает в среде своего духовенства свободу мнений?» Разбираться в этом я не берусь. Если я в таком ключе начну размышлять о своей Церкви, то грош мне цена как христианину.

По материалам сайта "Нескучный сайт"

Копирование материалов сайта разрешено только для некоммерческого использования с указанием активной ссылки на конкретную страницу. В остальных случаях необходимо письменное разрешение редакции: ricolor1@gmail.com