Проекты ПНПО "Россия в красках":

Почтовый ящик интернет-портала "Россия в красках"

Торговля с Китаем, Японией и другими азиатскими странами живо интересовала в то время не только руководство РАК, но и правительство. Активным пропагандистом этой идеи стал новый министр коммерции Н. П. Румянцев, ставшей в дальнейшем и руководителем ведомства иностранный дел.

Принципиальное значение имели две записки Н. П. Румянцева Александру I «О торге с Япониею» и «О торге в Кантоне» от 20 февраля 1803 г., которые были внесены в Комитет министров и «с высочайшего утверждения Комитетом апробованы». Министр коммерции подчеркивал, что, несмотря на все усилия в Кяхте, РАК не сможет конкурировать с США и Англией на китайском рынке. «Англичане и американцы, доставляя из Нотки-Зунд и Шарлотиных островов рухлядь свою прямо в Кантон, всегда будут в торге сем преимуществовать, и дотоле продолжаться сие будет, пока россияне сами в Кантон пути не проложат». Значительные выгоды Н.П.Румянцев предвидел от открытия торга с Японией «не только для американских селений, но и для всего северного края Сибири» и предлагал использовать кругосветную экспедицию для отправки

Принципиальное значение имели две записки Н. П. Румянцева Александру I «О торге с Япониею» и «О торге в Кантоне» от 20 февраля 1803 г., которые были внесены в Комитет министров и «с высочайшего утверждения Комитетом апробованы». Министр коммерции подчеркивал, что, несмотря на все усилия в Кяхте, РАК не сможет конкурировать с США и Англией на китайском рынке. «Англичане и американцы, доставляя из Нотки-Зунд и Шарлотиных островов рухлядь свою прямо в Кантон, всегда будут в торге сем преимуществовать, и дотоле продолжаться сие будет, пока россияне сами в Кантон пути не проложат». Значительные выгоды Н.П.Румянцев предвидел от открытия торга с Японией «не только для американских селений, но и для всего северного края Сибири» и предлагал использовать кругосветную экспедицию для отправки  «к японскому двору посольства» во главе с человеком «со способностями и знанием политических и торговых дел». По всей видимости, уже в это время министр коммерции имел в виду Н. П. Резанова, поскольку в записке предусматривалось, что «чиновник сей» после окончания японской миссии должен был обозреть русские владения в Америке, «образ управления ими» — «словом, образовать край сей и, таковым благоустройством осчастливя сих отдаленных Вашего и. в-ва подданных, поселить в них вящую к России приверженность».

«к японскому двору посольства» во главе с человеком «со способностями и знанием политических и торговых дел». По всей видимости, уже в это время министр коммерции имел в виду Н. П. Резанова, поскольку в записке предусматривалось, что «чиновник сей» после окончания японской миссии должен был обозреть русские владения в Америке, «образ управления ими» — «словом, образовать край сей и, таковым благоустройством осчастливя сих отдаленных Вашего и. в-ва подданных, поселить в них вящую к России приверженность».

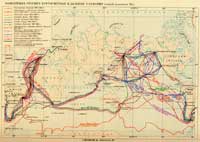

И хотя официально рескрипт о назначении руководителем посольства в Японию Н. П. Резанова датируется 10 июня 1803 г., фактически вопрос был решен гораздо раньше. Во всяком случае, уже в письме И. И. Дмитриеву (не позднее 3 апреля 1803 г.) Н. П. Резанов сообщил, что император постепенно уговорил его принять на себя посольство в Японию. «Теперь готовлюсь к походу, — писал Резанов. — Два корабля купеческих, купленных в Лондоне, отдаются в мое начальство. Они снабжены приличным экипажем, в миссию со мною назначаются гвардии офицеры, а вообще для путешествия учинена экспедиция. Путь мой из Кронштадта в Портсмут, оттуда в Тенериф, потом в Бразилию и, обойдя кап Горн, в Вальпарезо, оттуда в Сандвичевы острова, наконец, в Японию и на 1805 год — зимовать в Камчатку. Оттуда пойду в Уналашку, в Кадьяк, в Принц-Виллиам-Зунд и спущусь к Ноотке, от которой возвращусь в Кадьяк и, нагрузясь товарами, пойду в Кантон, в Филлипинские острова... Возвращаться буду кругом мыса Доброй Надежды».

Между тем в соответствии с более ранним «соизволением» императора РАК приняла И. Ф. Крузенштерна на свою службу и 29 мая 1803 г. перепоручила в его «начальство» два корабля, именуемые «Надежда» и «Нева». В специальном дополнении к п.XIV правление извещало о назначении Н.П.Резанова главой посольства в Японию и уполномочивало «его полным хозяйским лицом не только во время вояжа, но и в Америке».

Между тем в соответствии с более ранним «соизволением» императора РАК приняла И. Ф. Крузенштерна на свою службу и 29 мая 1803 г. перепоручила в его «начальство» два корабля, именуемые «Надежда» и «Нева». В специальном дополнении к п.XIV правление извещало о назначении Н.П.Резанова главой посольства в Японию и уполномочивало «его полным хозяйским лицом не только во время вояжа, но и в Америке».

И, наконец, 10 июля 1803 г. Александр I утвердил официальные инструкции Н. П. Резанову, в которых ясно были выделены слова: «Сии оба судна (т.е. «Надежда» и «Нева») с офицерами и служителями, в службе компании находящимися, поручаются начальству вашему». Одновременно Н.П.Резанов получил детальные указания в отношении его дипломатической миссии, а несколько ранее Александр I подписал «небожителю» — «самодержавнейшему государю обширнейшей империи Японска» — письмо с предложением о развитии торговли и установлении добрососедских отношений.

Отправление посольства вызвало изменение проекта экспедиции. Кораблям необходимо было разлучиться в Тихом океане у Сандвичевых (Гавайских) островов, откуда «Надежда» должна была идти с посольством в Японию, в порт Нагасаки, а затем на Камчатку, а «Нева» — к берегам северозападной Америки.

Отправление посольства вызвало изменение проекта экспедиции. Кораблям необходимо было разлучиться в Тихом океане у Сандвичевых (Гавайских) островов, откуда «Надежда» должна была идти с посольством в Японию, в порт Нагасаки, а затем на Камчатку, а «Нева» — к берегам северозападной Америки.

Так как посольство, возглавляемое камергером Н. П. Резановым, должно было задержать экспедицию, правительство приняло один корабль на свое полное содержание, предоставив право Российско-Американской компании нагрузить его своими товарами. Компания получила от правительства заем в 250 тысяч рублей, все товары ей отпускались по государственным ценам. За счет государства экспедицию укомплектовали офицерским составом, а также научным и медицинским персоналом.

Экспедиция вызвала к жизни еще одно посольство в Китай, возглавляемое графом Головкиным. Таким образом, первое русское кругосветное плавание приобрело характер государственной экспедиции с широкими политическими задачами. Во время подготовки экспедиции ее руководителям была дана масса разнообразных поручений экономического, политического, научного характера. Экспедиции и ее участникам посвящались статьи в газетах и журналах. Известия о ней проникли за границу.

«Российско-Американская компания, — сообщали «Гамбургские Ведомости» (№ 137, 1802 г.), — ревностно печется о распространении своей торговли, которая со временем будет для России весьма полезна, и теперь занимается великим предприятием, важным не только для коммерции, но и для чести русского народа, а именно, она снаряжает два корабля, которые нагрузятся в Петербурге съестными припасами, якорями, канатами, парусами и пр., и должны плыть к северозападным берегам Америки, чтобы снабдить сими потребностями русские колонии на Алеутских островах, нагрузиться там мехами, обменять их в Китае на товары его, завести на Урупе, одном из Курильских островов, колонии для удобнейшей торговли с Японией, итти оттуда к мысу Доброй Надежды, и возвратиться в Европу. На сих кораблях будут только русские. Император одобрил план, приказал выбрать лучших флотских офицеров и матросов для успеха сей экспедиции, которая будет первым путешествием русских вокруг света.»

«Российско-Американская компания, — сообщали «Гамбургские Ведомости» (№ 137, 1802 г.), — ревностно печется о распространении своей торговли, которая со временем будет для России весьма полезна, и теперь занимается великим предприятием, важным не только для коммерции, но и для чести русского народа, а именно, она снаряжает два корабля, которые нагрузятся в Петербурге съестными припасами, якорями, канатами, парусами и пр., и должны плыть к северозападным берегам Америки, чтобы снабдить сими потребностями русские колонии на Алеутских островах, нагрузиться там мехами, обменять их в Китае на товары его, завести на Урупе, одном из Курильских островов, колонии для удобнейшей торговли с Японией, итти оттуда к мысу Доброй Надежды, и возвратиться в Европу. На сих кораблях будут только русские. Император одобрил план, приказал выбрать лучших флотских офицеров и матросов для успеха сей экспедиции, которая будет первым путешествием русских вокруг света.»

«Живейшее и деятельное участие» в экспедиции проявила Императорская Академия наук, о чем сообщил ее президент, один из молодых и образованных друзей Александра I, член Негласного комитета граф Н. Н. Новосильцев. По его предложению Академия наук, «убежденная, что путешествие, предпринимаемое г-ном Резановым, будет плодотворным также и в научном отношении», приняла его в число своих почетных членов.

Еще осенью 1802 г. для участия в экспедиции был приглашен ботаник, адъюнкт Петербургской Академии наук доктор В. Г. Тилезиусфон, Тиленау из Лейпцига, который присоединился к экспедиции вместе с естествоиспытателем Г. X Лангсдорфом, явившимся к Крузенштерну в Копенгаген. В России тогда было немало выдающихся ученых, но правящие круги им не доверяли и слепо преклонялись перед всем иностранным. Кроме них в экспедиции участвовали ученые: астроном И. К. Горнер, рекомендованный знаменитым австрийским ученым Ф. К. Цахом, доктора медицины Брыкин и М. Либанд, а также живописец С. Курляндцев и др.

Самым внимательным образом Крузенштерн и Лисянский подобрали всю команду своих кораблей. «Желание увидеть отдаленные страны было так велико, — писал Крузенштерн, — что если бы принять всех охотников, то мог бы укомплектовать и многие и большие корабли отборными матросами Российского флота». Хотя Крузенштерну советовали принять несколько иностранных матросов, он, «зная преимущественные свойства российских... совету сему последовать не согласился».

Самым внимательным образом Крузенштерн и Лисянский подобрали всю команду своих кораблей. «Желание увидеть отдаленные страны было так велико, — писал Крузенштерн, — что если бы принять всех охотников, то мог бы укомплектовать и многие и большие корабли отборными матросами Российского флота». Хотя Крузенштерну советовали принять несколько иностранных матросов, он, «зная преимущественные свойства российских... совету сему последовать не согласился».

Состав команды и офицеров выделен был из кадров военноморского флота и продолжал числиться в списках военного флота в течение всей экспедиции.

На «Надежду» были приглашены офицеры: Ратманов Макар, старший лейтенант, участник многочисленных морских сражений на Балтийском, Черном и Адриатическом морях, до экспедиции в течение десяти лет бывший командиром военного судна; Ромберг Федор, лейтенант, служивший в 1801 г. под командой Крузенштерна на фрегате «Нарва»; Головачев Петр, лейтенант; Левенштерн Ермолай, лейтенант, находившийся перед экспедицией 6 лет в Англии и Средиземном море под командой адмиралов Ханыкова, Ушакова и Карцева; Беллинсгаузен, Фаддей Фаддеевич, мичман, во время путешествия был произведен в лейтенанты. В 1819-1822 гг. Беллинсгаузен стал начальником русской кругосветной экспедиции, открывшей шестую часть света — Антарктиду, впоследствии адмирал — главный комендант Кронштадтского порта.

Были также взяты по просьбе известного писателя Августа Коцебу его сыновья, Мориц и Отто Коцебу. Отто Коцебу в 1815-1818 и 1823-1826 гг. возглавлял две русские кругосветные экспедиции на кораблях «Рюрик» и «Предприятие». На «Надежде» находились и свита посла (семь человек), составленная из богатых дворян, и приказчик Российско-Американской компании Федор Шемелин, издавший в 1816 г. описание кругосветного путешествия. Кроме того, на «Надежде» находились шесть пассажиров, едущих в колонии, и пять японцев, которых с посольством возвращали на родину.

На корабле «Нева», кроме Лисянского, находились офицеры: лейтенанты Павел Арбузов и Петр Повалишин, мичманы Федор Коведяев и Василий Берх (впоследствии известный историк русского флота, который умер в 1834 г. в чине полковника — начальника отдела в Гидрографическом департаменте).

Из медицинского персонала на «Надежде» находился доктор медицины Карл Эспенберг и его помощник подлекарь Иван Сигдам, а на «Неве» — доктор Мария Либанд и доктор,» медицины и ботаники Брыкин, открывший на о. Тенерифе ряд неизвестных до этого растений.

Всего на «Надежде» находилось 76 человек, а на «Неве» — 53 человека.

Менее удачным оказался подбор свиты посланника, в которую вошли надворный советник Ф. Фоссе, майор Е. К. Фридерици, поручик граф Ф. И. Толстой и др. (о последнем очень резко отзывался впоследствии А. С. Пушкин). Впрочем, сам Н. П. Резанов стремился привлечь к экспедиции наиболее образованных и знающих лиц и, в частности, уговаривал отправиться в плавание префекта Александро-Невской духовной академии Е. А. Болховитинова (1767-1837), ставшего позднее членом Российской и Императорской Академий наук и митрополитом Киевским Евгением. Н.П.Резанов знал о научных заслугах будущего митрополита и имел с ним несколько общих знакомых, в первую очередь Н. П. Румянцева и Г. Р. Державина. Выяснилось, однако, что Евгения не прельщали заграничные путешествия и слава первооткрывателя. Благодаря Н. П. Румянцеву он смог отклонить уже согласованное с царем предложение.

Сообщая об этом одному из своих близких друзей, сам Евгений свидетельствовал: «Резанов, будучи мне коротко знаком, звал меня в сию экспедицию. Но Бог с ним! Пусть он один Куком будет. Не завидны мне все его азиатские почести. Он даже государю докладывал обо мне. Но спасибо, граф Румянцев отклонил сие внимание на бедную мою голову. Лучше с вами поживем в России».

Вместо Евгения в кругосветное путешествие отправился соборный иеромонах Александро-Невской лавры Гедеон (Гавриил Федотов), который был образованным и опытным педагогом, преподававшим французский язык, риторику и математику. Преподавательский опыт и знания весьма пригодились Гедеону во время его пребывания в Америке, где он стал деятельным исполнителем замыслов Н.П.Резанова «к утверждению между россиянами и американцами доброго согласия», поскольку «они составляют теперь один народ российский» и заинтересованы «сохранением повсюду взаимной пользы, уважением человечества и повиновением начальству».

Резанов поручил Гедеону принять в особое попечение «кадьякскую школу и образовать из оной правильное училище... Ежели юношество там обучено уже грамоте, то дайте им истинное понятие о Законе Божием и естественном, займитесь между тем показанием им правил правописания, арифметики и положите первоначальные основания прочим наукам.

Хлебопашество, скотоводство и прочия хозяйственные заведения хотя и не принадлежат к предметам в. пр-бия, но я вас как мужа просвещенного покорнейше прошу... не оставить начальство тамошнее вашими советами и содействовать к общей пользе и благосостоянию края того».

Содействуя просвещению колоний, президенты Императорских Академий наук и художеств Н. Н. Новосильцев и А. С. Строганов прислали для экспедиции ценные собрания книг, ландкарты, картины, бюсты, эстампы; управляющий Министерством морких сил П. В. Чичагов — модели и чертежи судов; Н. П. Румянцев — «прекрасное собрание путешествий и книг хозяйственных». Их примеру последовали многие другие лица, включая И. И. Дмитриева, М. М. Хераскова и П. П. Бекетова. Эта ценная коллекция была доставлена на корабле «Нева» на о-в Кадьяк, а впоследствии ее перевезли в новую столицу колоний — г. Ново-Архангельск.

Содействие экспедиции было оказано и по официальным каналам. Министр иностранных дел канцлер А. Р. Воронцов предписал русским представителям в Англии, Испании, Франции, Португалии и Нидерландах просить соответствующие правительства оказать необходимое содействие экспедиции, если она посетит территориальные воды их владений. Британский посол в России (а также ряд других иностранных дипломатов в С.-Петербурге) дали экспедиции «открытый лист об оказании ей в своих владениях необходимой помощи».

Страсть к путешествиям у русских людей оказалась столь велика, что если бы принимали всех желающих, то укомплектовали бы не два корабля, а целую эскадру.

Историк Карамзин писал об экспедиции и об отношении к ней различных кругов русского общества: «Англоманы и галломаны, что желают называться космополитами, думают, что русские должны торговать на месте. Петр думал иначе — он был русским в душе и патриотом. Мы стоим на земле и на земле русской, смотрим на свет не в очки систематиков, а своими природными глазами, нам нужно и развитие флота и промышленности, предприимчивость и дерзание». В «Вестнике Европы» Карамзин печатал письма офицеров, ушедших в плавание, и вся Россия с трепетом ждала этих известий.

6 июля корабли были выведены на Кронштадтский рейд, где из-за встречных западных ветров задержались до августа.

7 августа 1803 г., ровно через 100 лет после основания Петром Петербурга и Кронштадта, корабли снялись с якоря. Очевидцы писали, что весь Петербург был приведен в движение известием об отплытии первой русской экспедиции вокруг света. Жители толпами двигались в Кронштадт.

Кругосветное плавание началось. Через Копенгаген, Фальмут, Тенериф к берегам Бразилии, а затем вокруг м. Горн экспедиция достигла Маркизских и к июню 1804 г. — Гавайских о-вов. Здесь корабли разделились: «Надежда» отправилась к Петропавловску-на-Камчатке, а «Нева» пошла на о-в Кадьяк.

С самого начала путешествия Крузенштерн стал искать ссоры с Резановым. Множество попыток Крузенштерна унизить в глазах подчиненных значение Резанова привели к тому, что умный, образованный и деликатный Резанов, с поразительным терпением переносивший оскорбления и подчинявшийся всем строгостям судовой дисциплины, занемог расстройством нервной системы.

Вот что пишет об этом в своем «Журнале путешествия» главный комиссионер компании Федор Шемелин: «...дух его лишился всей бодрости, после того воображались ему одни только ужасы смерти ежеминутные о том опасения (хотя не было к тому ни малейших причин). Он при малейшем шуме, стуке, на шканцах или в капитанской каюте происходящих, изменялся в лице, трепетал и трясся, биение сердца было беспрерывное. Он долгое время не мог приняться за перо и трясущимися руками что-либо изображать на бумаге; здоровье его в продолжении пути до Сандвичевых островов сколько за неимением свежей пищи, а больше от возмущения душевного и беспокойства разного рода так изнурилось, что мы опасались лишиться его навеки».

Несмотря на болезнь Резанова, Крузенштерн не щадил его и дошел до того, что решился Резанова, облеченного званием Чрезвычайного посланника, предать суду. Вот как это событие описано самим Николаем Петровичем 4 июля 1804 года в отношении коменданту Камчатки генерал-майору Кошелеву. «Сверх бесчеловечных грубостей, во время путешествия моего, от всех морских офицеров, кроме лейтенанта Головачева и штурмана Каменщикова, мною испытанных, я прошу спросить о происшествиях на островах Мендозиных, которое должно достаточно подать идею до какой степени буйство их простиралось. Апреля 25-го, пришед в острова Мендозины, капитан-лейтенант Крузенштерн отдал приказ не выменивать у диких никому, кроме лейтенанта Ромберга и доктора Екенберга, коим поручено было прежде выменивать свежие жизненные припасы, которых на корабле не было. О распоряжении своем должен бы капитан из вежливости прежде известить меня, но как начальство давно уже им не уважалось, и к оскорблениям его привыкло, а приказ содержал настоящую пользу, то и не было ему ни слова от меня сказано. Мена началась на отломке железных обручей, а как дикие больше ничего не принимали, то вскоре и разрешено было от капитана покупать редкости, я попросил его позаботиться о коллекции для императорской кунст-камеры. Ответ был: «Хорошо», но не исполнен. Когда выменивал я сам на железки их раковины, капитан подошел ко мне и сказал, что железо для корабля нужно, и чтобы я выменивал на ножи; началась у меня мена на ножи, но я ничего получить не мог, и сколько не просил, что это не для меня, но для императорского кабинета, сие не только было не уважено, но еще с грубостями вырываемо у тех из рук, кому дал я на вымен приказание.  Я принужден был дать приказчику Шемелину повеление, чтоб он съездил на берег и там выменял; наконец, на ножи уже не меняли и когда Шемелин употребил компанейские товары на вымен, то они тотчас были у него отобраны и от капитана Клерку отданы. Чувствуя такие наглости, увидя на другой день на шканцах Крузенштерна, что было 2-го числа, сказал я ему: «Не стыдно ли ребячиться и утешаться тем, что не давать мне способов к исполнению на меня возложенного». Вдруг закричал он на меня: «Как вы смели сказать, что я ребячусь!

Я принужден был дать приказчику Шемелину повеление, чтоб он съездил на берег и там выменял; наконец, на ножи уже не меняли и когда Шемелин употребил компанейские товары на вымен, то они тотчас были у него отобраны и от капитана Клерку отданы. Чувствуя такие наглости, увидя на другой день на шканцах Крузенштерна, что было 2-го числа, сказал я ему: «Не стыдно ли ребячиться и утешаться тем, что не давать мне способов к исполнению на меня возложенного». Вдруг закричал он на меня: «Как вы смели сказать, что я ребячусь!

— Так, государь мой, сказал я, весьма смею, как начальник ваш.

— Вы начальник! Может ли это быть! Знаете ли, что я поступлю с вами, как вы не ожидаете?

— Нет, — отвечал я, — не думаете ли и меня на баке держать как Курляндцева? (Академик Курляндцев участвовал в экспедиции в качестве живописца). Матросы вас не послушаются, и сказываю вам, что ежели коснетесь только меня, то чинов лишены будете. Вы забыли законы и уваженье, которым вы уже и одному только чину моему обязаны.»

Потом удалился я в свою каюту. Немного спустя вбежал ко мне капитан, как бешеный, крича:

«Как вы смели сказать, что я ребячусь, знаете ли, что есть шканцы? Увидите, что я с вами сделаю».

Видя буйство его, позвал я к себе надворного советника Фоссе, государственного советника Крыкина и академика Курляндцева, приказав им быть в моей каюте и защитить меня от дальнейших наглостей, кои мне были обещаны. Потом капитан ездил на «Неву» и вскоре возвратился, крича: «Вот я его проучу». Спустя несколько времени прибыли с «Невы» капитан-лейтенант Лисянский и мичман Берг, созвали экипаж, объявили, что я самозванец, и многие делали мне оскорбления, которым при изнуренных уже силах моих повергли меня без чувств. Вдруг положено вытащить меня на шканцы к суду. Граф Толстой бросился было ко мне. Но его схватили и послали лейтенанта Ромберга, который, пришед ко мне, сказал:

«Извольте идти на шканцы, офицеры обоих кораблей ожидают вас».

Лежа, почти без сил, ответил я, что не могу идти по приказанию его.

«Ага! — сказал Ромберг, — как браниться, так вы здоровы, а как к разделке, так больны». Я отвечал ему, чтоб он прекратил грубости, которые ему чести не делают и что он отвечать за них будет. Потом прибежал капитан. «Извольте идти и нести ваши инструкции, — кричал он, — оба корабля в неизвестности о начальстве и я не знаю, что делать». Я отвечал, что довольно уже и так вашего ругательства, я указов государственных нести вам не обязан, они более до вас, нежели до офицеров, касаются, и я прошу оставить меня в покое, но слыша крик и шум: «Что, трусит? Мы уж его!», решился идти с высочайшими повелениями. Увидя в шляпе Крузенштерна, приказал ему снять ее, хотя из почтения к императору, и, прочтя им высочайшее ко мне повеление начальства, услышал хохот и вопросы:

«Кто подписал?» Я отвечал: «Государь наш Александр — Да кто писал? — Не знаю», — сказал я. — То-то не знаю, — кричал Лисянский, — мы хотим знать, кто писал, а подписать-то знаем, что он все подпишет».

Наконец, все, кроме лейтенанта Головачева, подходили ко мне со словами, что я бы с вами не пошел, и заключали так: «Ступайте, ступайте с вашими указаниями, нет у нас начальника, кроме Крузенштерна». Иные со смехом говорили: «Да он, видишь, еще и хозяйствующее лицо компании! — Как же, — кричал Лисянский, — и у меня есть полухозяин приказчик Коробицин!». А лейтенант Ротманов добавил: «Он у нас будет хозяином в своей койке; еще он прокурор, а не знает законов, что где объявляет указы — и, ругая по-матерну, кричал: — Его, скота, заколотить в каюту.» Я едва имел силу уйти в каюту и заплатил жестокой болезнью, во время которой доктор ни разу не посетил меня, хотя все известны были, что я едва не при конце жизни находился. Ругательства продолжались, и я принужден был, избегая дальнейших дерзостей, сколь ни жестоко мне приходилось проходить экватор, не пользуясь воздухом, никуда не выходя, до окончания путешествия и по прибытии в Камчатку вышел первый раз из каюты своей».

Из этого письма, адресованного руководителям Российско-Американской компании, помимо всего прочего, видно, какими незаурядными литературными способностями обладал Резанов. Поразительно, что до сих пор очень многие знают Крузенштерна как начальника экспедиции. Может быть потому, что он с триумфом вернулся в столицу государства Российского, а Резанов нет. Может быть потому, что в прошлом столетии заботились о чести мундира и старались не выносить сора из избы.

Когда «Надежда» прибыла на Камчатку, Резанов отправил донесение в Нижнекамчатск, и 1 августа 1804 года генерал-губернатор Кошелев прибыл на корабль с шестьюдесятью солдатами. Началось следствие. Кошелев нашел Крузенштерна виновным в неподчинении Резанову и нанесении ему оскорбления как Чрезвычайному посланнику. Крузенштерн признал себя таковым и просил Кошелева помирить его с начальником экспедиции. Кошелев согласился и вскоре убедил Резанова поставить интересы дела выше личных обид. 8 августа 1804 года командир корабля и все офицеры явились на квартиру Резанова в полной форме и извинились за свои поступки. Резанов в тот же день написал Кошелеву письмо, в котором объяснил, что хотя он и просил произвести по известному делу законное следствие, но считает раскаяние господ офицеров, в присутствии его принесенное, порукою в их повиновении: «...весьма охотно все случившееся предаю забвению и покорнейше прошу вас оставить бумаги мои без действия».

Копирование материалов сайта разрешено только для некоммерческого использования с указанием активной ссылки на конкретную страницу. В остальных случаях необходимо письменное разрешение редакции: ricolor1@gmail.com